À terceira edição, o MEO Kalorama continua a ser um festival confuso. Para que serve, a quem serve? Os concertos, na sua generalidade, continuam a ser alguns dos melhores da época dos festivais de verão em Portugal — e esta quinta-feira (29 de Agosto) não foi exceção. Mas a execução do festival continua a parecer low cost, recheado de problemas que se mantêm de ano para ano, ou que ganham nova dimensão com mudanças na componente operacional do festival.

Neste primeiro dia da edição de 2024, que dura até sábado, o Kalorama não foi particularmente simpático para os festivaleiros. Múltiplas queixas de longas filas para entrar no recinto (ouvimos relatos que variavam entre uma e três horas), queixas relacionadas com a eficácia do sistema de pagamentos cashless implementado este ano e a já clássica sobreposição de som entre os dois palcos secundários localizados em pontos opostos do Parque da Bela Vista. A própria obtenção da acreditação de jornalistas não foi a mais simples — mas isso são outros quinhentos.

Vejamos se hoje, sexta-feira (30), a veia operacional do Kalorama melhora. Por agora, no meio deste carrossel, vimos uns quantos concertos. Vamos a eles.

Vagabon era, sem grande dúvida, a hidden gem deste primeiro dia de MEO Kalorama. Para os que não estavam familiarizados com a obra da artista oriunda dos Camarões radicada em Nova Iorque, apresentamo-la aqui. Laetitia Tamko faz um indie pop multi-género carregado de coração, influenciado tanto pelos ritmos da África ocidental como pela pop mais sofisticada de uns Blue Nile ou Toro y Moi.

No regresso a Portugal, seis anos após se estrear no Primavera Sound, Vagabon trouxe na bagagem o seu mais recente longa-duração, Sorry I Haven’t Called, lançado em 2023 (disco sólido, mas inferior ao excelente Vagabon de 2019).

Em palco, é espantoso ver como, em formato duo, Vagabon recria as texturas das suas cantigas. Mesmo com o som a estar longe de perfeito, Laetitia e Michael Blasky, a trocar entre saxofone e teclas, transformaram este final de tarde no Parque da Bela Vista num recital a variar entre o dançável (“You Know How”, por exemplo, logo a abrir) e o melancólico (“Cold Apartment”, fria como o nome indica).

Saxofone a rasgar, sintetizadores a entristar, guitarrinha indie a acompanhar (às vezes), e, pelo meio, o anúncio que este ano tinha estado a viver dois meses em Lisboa para uma residência com a ZdB. O que esteve a cozinhar, não sabemos. O que sabemos é que Vagabon merece uma sala pequena em nome próprio para a preencher com as suas bonitas cantigas.

E o que foi, exatamente, este concerto de Massive Attack? Um excelente concerto? Um fenomenal simulacro de um comício (não pejorativo) em torno da ideia de comunhão e da revolução antifascista? Uma maravilhosa obra de arte? O fantástico deste concerto é que foi tudo isto — e se calhar um pouco mais.

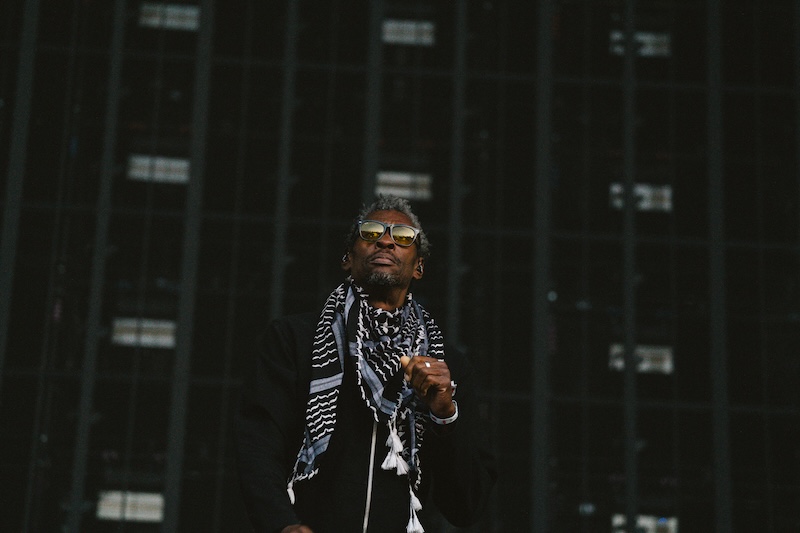

Vai ser difícil encontrar um concerto melhor neste Kalorama que o do coletivo de Bristol de quem 3D (Robert Del Naja) e Daddy G (Grant Marshall) são as caras mais conhecidas. No regresso a Portugal, cinco anos após os dois concertos no Campo Pequeno, os Massive Attack não perderam tempo em mostrar ao público ao que vinham. Críticas ao status quo, manifestos antifascistas, manifestos contra a invasão da Ucrânia pela Rússia ou contra o genocídio levado a cabo por Israel na Palestina, uma deceção total perante a (in)capacidade da tecnologia de libertar o Homem.

Nos Massive Attack, sempre existiu muito a ideia de encontrar o limite do possível e do impossível entre o sintético e o orgânico. Por cada sample, uma guitarrada distorcida; por cada sintetizador ambiente, uma groove de percussão. Há uma energia extremamente punk naquilo que os Massive Attack fazem desde o dia um e, ao vivo, essa energia torna-se ainda mais aparente.

Contudo, não se pense que um espetáculo dos Massive Attack é caótico. Pelo contrário, é uma orquestra profundamente planeada ao milímetro. É, acima de tudo, um espetáculo onde a música e a mensagem se encontram em perfeita harmonia. As canções, claro, são icónicas, e tornam-se ainda mais quando cantadas ao vivo pelos seus intérpretes em disco — os Young Fathers, Elizabeth Fraser, Horace Andy, Deborah Miller, que de alguma forma os Massive Attack conseguiram que fizessem parte desta digressão. Mas nunca seriam tão gigantes sem a mensagem espetada no ecrã. Quem não percebeu, ou não quer perceber, reflita. Recomendamos. A keffiyeh não surge em palco à toa.

“Angel” soou magnífica no seu crescendo desorientante, “Black Milk” e “Teardrop” cantadas por Fraser foram um sonho cumprido para muitos (e a versão dos Massive Attack de “Song to the Siren” de Tim Buckley com Fraser a cantar é magnífica), “Voodoo in My Blood” com os Young Fathers foi uma amostra punk que bem poderia ter aberto um moshpit. A voz de Deborah Miller sacou aplausos (e bem — “Safe From Harm” soou maravilhosa ao vivo), escutou-se uma cover de “Levels” de Avicii (porquê? qual a razão?) e “Group Four” foi o final mais do que digno para este magnífico concerto.

Em boa verdade, o concerto que Loyle Carner deu no Kalorama não foi particularmente diferente daquele que deu o ano passado no Vodafone Paredes de Coura. Isto, contudo, não é totalmente uma crítica. Se o espetáculo que o rapper londrino em Coura o ano passado foi excelente, no Kalorama foi igualmente bom.

Como se não bastasse ser um dos gajos mais bem-dispostos e inspiradores do hip hop atual, Loyle Carner tem as canções para acompanhar a sua vibe imaculada. A banda ao vivo é o seu maior trunfo, na verdade. Não basta apenas ter boa energia em palco e conquistar o público; também é preciso ter groove. E esta banda tem muito disso. Canções como “Yesterday” (produzida por Madlib), “Still” (a faixa favorita de Loyle) ou “Ottolenghi” (magnífica a fechar) encantaram o público que conhecia o repertório do artista (e havia bastantes) e conquistaram aqueles que desconheciam a sua obra. Para esses, fica a dica: é escutar Not Waving But Drowning e hugo em casa agora.

O concerto de Filipe Sambado teve dois defeitos. Defeito #1: ouvia-se o concerto de Peggy Gou de fundo constantemente. Defeito #2: merecia ter muito mais público a ouvi-la.

Caída de paraquedas no cartaz após o cancelamento azarado de Fever Ray (devido a doença), Sambado e a sua banda não perderam tempo em impressionar aqueles que vieram para a ver já na madrugada do dia seguinte, às 00h45.

Pode-se até louvar o horário nobre em que Sambado foi colocada a tocar, caso raro para artistas portugueses, mas a realidade é que o horário acabou por ser mais prejudicial do que outra coisa em termos de número de público (há muitas discussões que têm de ser tidas neste país sobre o que é boa programação). No Palco Lisboa, já de madrugada, foram os fãs acérrimos da artista que resistiram para a ouvir e cantar ao seu lado as letras que bem tinham na ponta da língua. Que Sambado é uma das grandes escritoras de canções deste país, já se sabe. E ainda bem que muitos carregam no seu coração a liberdade dessas canções.

Com muita da sua setlist construída em torno do seu mais recente (e excelente) Três Anos de Escorpião em Touro, Sambado entregou-nos um excelente espetáculo de rock de profunda devoção ao shoegaze, à hyperpop e à música emo. Por estas páginas, já escrevemos no ano passado sobre este espetáculo: é todo um exercício onde todos ficamos “com menos medo de ser”. No Kalorama, foi também assim. Canções como “Caderninho”, “Laranjas/Gajos”, “Vida Salgada”, “Choro da Rouca”, “Talha Dourada”, uma cover bem rockeira e surpreendente de “thank u, next” de Ariana Grande, “Bastonada nos Dentes” (magnífico hino anti-polícia) ou “Deixem Lá” (hino LGBT eterno) preencheram as medidas e, esperemos nós, também os corações.

Há muito bom artista por aí, tanto português como estrangeiro, que podia pedir umas dicas a Filipe Sambado e amigues de como fazer um espetáculo rock verdadeiramente vivo. Se não fosse pelos Massive Attack, teria sido o melhor concerto deste primeiro dia de festival. É uma pena que tão poucos programadores portugueses entendam a visão de Sambado e estejam tão pouco dispostos a arriscar na sua nova fase. Um erro colossal.